馬崇夢想的啟航‧始於筲箕灣

「再窮也不能窮教育,再苦也不能苦孩子。」

這句今日被視為理所當然的信念,在上世紀五十年代卻是遙不可及的夢想。當時,最窮的常是教育,最苦的往往是那些無書可讀的孩子。

早在1847年,馬鞍山在地圖上尚未出現,瑞士巴色差會(Basel Mission)宣教士已來到中國,向客家人傳揚福音,建立巴色教會,並於筲箕灣設立本港第二個堂址。1924年更名為崇真會,至1941年全面自立,筲箕灣崇真堂(簡稱「筲崇」)從此屹立於巴色道之上。

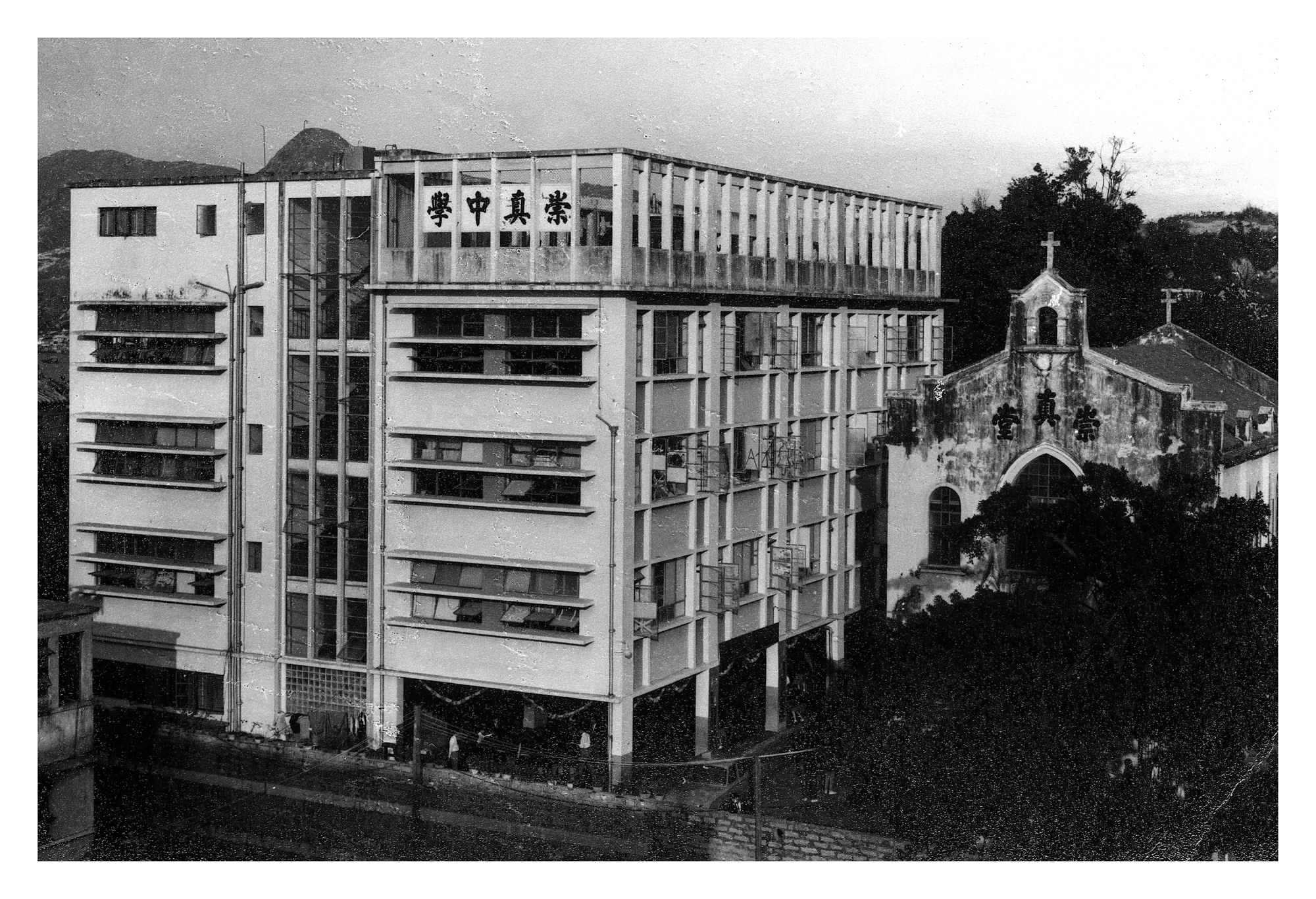

1945年,太平洋戰事結束。儘管資源匱乏,筲崇一眾先賢仍領受異象,同心禱告,仰望主的引導。在收回的土地上創辦幼稚園與小學,其後更將原有兩層小學校舍拆卸重建為四層樓宇,中學與小學共用。馬鞍山崇真中學(「馬崇」)的前身——筲箕灣崇真中學於焉誕生,紮根筲箕灣,展開一段戰後教育的開荒旅程,也點燃了逐夢的希望。

馬崇夢想的航行‧屹立馬鞍山

主的帶領與異象從未止息,教育開荒、逐夢之旅,持續在汪洋中前行。

隨著筲箕灣人口增長及新市鎮的發展,1988年筲箕灣崇真堂董事會順應時勢,接受政府建議,將校舍遷至馬鞍山富安花園。1992年,全校正式搬入新址,並易名為「馬鞍山崇真中學」,同時展開馬鞍山分堂的事工與聚會。

1995年10月,學校舉辦步行籌款活動,為安裝空調籌募資金,致力提供優質學習環境予馬崇學子。2001年2月,馬崇籌建校舍新翼,其建設經費來自辦學團體、師生、家長、校友與各界友好一分一毫的支持與奉獻,使學校得以茁壯成長,萌芽繁盛。

近七十載以來,無論環境順逆,馬崇始終秉持校訓「真理是尚」,堅持基督教優質教育,培育一代又一代的青年學子,在真理中成長,在信念中啟航。

.jpg)

.jpg)

.jpg)